La Quadrature du Net révèle un scandale prévisible mais non moins inquiétant : le fichier TES (Titres Électroniques Sécurisés), censé faciliter la délivrance des cartes d’identité et passeports, serait détourné par la police pour identifier des personnes dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Créé en 2005 puis considérablement élargi en 2016 pour inclure les données biométriques de quasiment toute la population française, ce fichier centralisé contient désormais les photographies et empreintes digitales de millions de citoyens. Or, son utilisation à des fins d’identification avait été explicitement interdite par le Conseil constitutionnel en 2012, qui jugeait une telle pratique trop attentatoire aux libertés fondamentales.

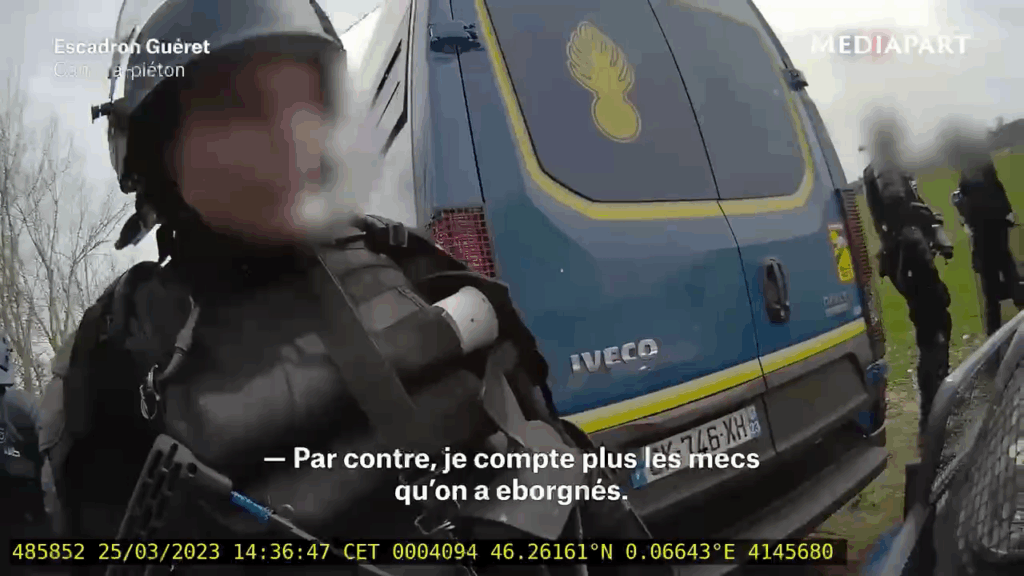

Le stratagème employé par le ministère de l’Intérieur repose sur un contournement juridique aussi simple qu’abusif : puisque les policiers ne peuvent accéder directement au fichier TES, ils adressent des réquisitions judiciaires aux agents des CERT (Centres d’expertise et de ressources titres) et de l’ANTS (Agence nationale des titres électroniques) qui, eux, y ont légalement accès. Ces administrations répondent sans questionnement, transmettant photos, empreintes digitales et documents annexes. La Quadrature du Net a pu documenter des cas concrets où ces données, récupérées illégalement, ont servi à identifier des personnes suspectées, notamment par comparaison de photographies issues du TES avec des images de vidéosurveillance.

Cette affaire illustre l’impuissance du droit face aux appétits de surveillance de l’État. Malgré les mises en garde répétées de la CNIL, du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, la pratique policière s’est installée dans le mépris total du cadre légal. Pire encore, la loi LOPMI de 2023 a facilité ces dérives en assouplissant le régime des réquisitions. Ce détournement du fichier TES s’inscrit dans une dynamique plus large de fichage généralisé de la population, avec plus d’une centaine de fichiers de police aux périmètres toujours plus étendus. La Quadrature du Net rappelle cette vérité historique : si les fichiers centralisés ne créent pas les régimes autoritaires, tout régime autoritaire s’appuie sur le fichage de sa population.