Observatoire des libertés publiques Poitou-Charentes, Observatoire Parisien des libertés publiques, Observatoire girondin des libertés publiques, Observatoire des pratiques policières 93, Observatoire toulousain des pratiques policières

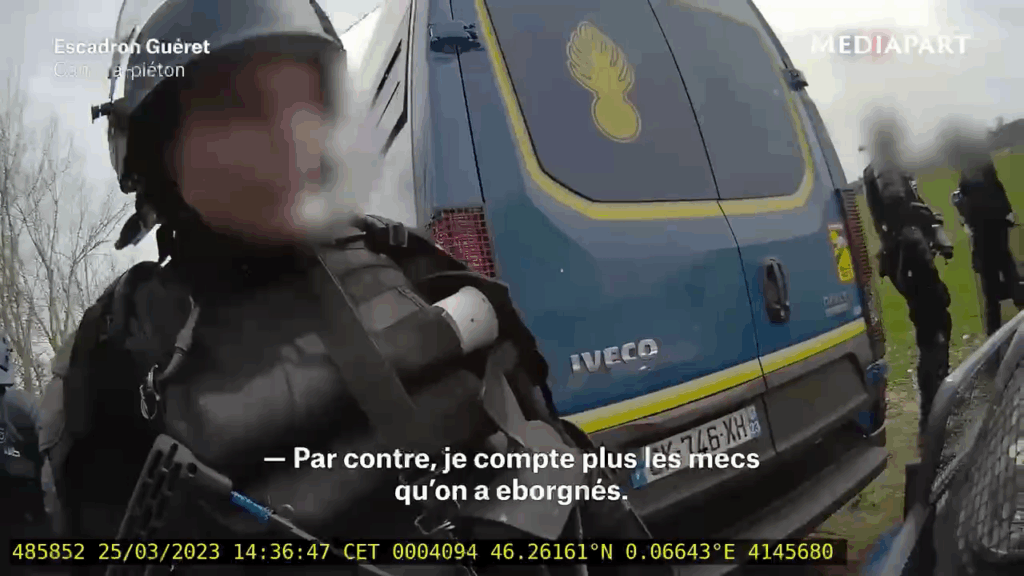

Les informations et images inédites diffusées les 5 et 6 novembre 2025 par Libération et Médiapart, issues notamment de caméras-piétons des Escadrons de Gendarmerie Mobile (EGM) et du dossier d’enquête de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale (IGGN) transmis au Parquet, apportent un éclairage cru sur la répression de la mobilisation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline.

Ces éléments confirment et aggravent les constats de notre rapport : « Empêcher l’accès à la bassine, quel qu’en soit le coût humain »1.

1. Absence de sommation et usage de la force indiscriminé

Les premiers tirs de grenades ont été déclenchés sans nécessité et sans aucune sommation, contrairement aux allégations de la Préfète des Deux-Sèvres de l’époque, Emmanuelle Dubée.

L’enquête journalistique établit que la première sommation a eu lieu trop tard et trop loin pour être entendue par les différents cortèges, ce qui amplifie le constat d’un usage de la force totalement disproportionné, visant indistinctement toutes les personnes présentes (y compris les blessé·e·s ou les élu·e·s tentant de les protéger).

2. Le déploiement d’un armement massif

En deux heures, plus de 5000 grenades ont été tirées, en continu, sur les quelque 6000 à 8000 manifestant·e·s présent·e·s ce jour-là.

Dans le décompte publié par la Gendarmerie peu de temps après la manifestation2, le détail des armes employées — dont la plupart relèvent du matériel de guerre — renvoyait à :

- 5015 grenades lacrymogènes

- 89 grenades de désencerclement (dites GENL)

- 40 dispositifs déflagrants ASSD

- 81 tirs de Lanceurs de Balles de Défense (LBD)

Nous avions relevé que ce décompte portait à confusion, puisqu’aucune distinction n’était faite au sein des grenades lacrymogènes entre celles uniquement à effet fumigènes-lacrymogènes et celles qui étaient également explosives, présentant donc un risque plus grand de blessures.

Les informations de Médiapart établissent que sur ces 5015 grenades lacrymogènes, 1375 étaient des GM2L, soit plus d’une sur cinq. La France est le seul pays européen à utiliser de telles armes3, et c’est certainement ces dernières qui ont causé, notamment, les blessures d’Alix et de Serge D.4, deux des quatre manifestant·e·s blessé·e·s les plus gravement le 25 mars 2023.

3. Une banalisation des tirs visant à blesser ou tuer

Nos observations faisaient état de plusieurs tirs tendus de grenades, explosives ou non entre 13h30 et 14h. L’enquête vidéo de Libération du 2 avril 2025 révélait déjà qu’un tir de ce type est à l’origine de la blessure de Serge D.

Les images rendues publiques ce 5 novembre 2025 démontrent une pratique généralisée de ces tirs tendus de grenades par au moins neuf des quinze escadrons de gendarmerie mobile et prouvent que ces modalités de tir étaient parfois directement ordonnées par les supérieurs des agents déployés.

Ces mésusages de la force ont été effectués sciemment et de manière répétée, mettant directement en danger la vie des manifestant·e·s. L’utilisation immodérée et inédite d’autant de grenades explosives (GM2L) en tir tendu a causé des blessures d’une extrême gravité dont certaines auraient pu être létales.

4. Une volonté des gendarmes de tuer ou de blesser

Les vidéos révèlent également des scènes de jubilation de gendarmes ayant pris part aux charges et aux tirs dangereux, souvent avec l’approbation de leur supérieur direct.

Cette liesse, également constatée sur le terrain par les observateur·rice·s, se traduit par des agents se réjouissant de mettre la vie des manifestant·e·s en danger, multipliant les insultes et les appels au meurtre.

Ces comportements sont choquants, inacceptables, et contraires aux principes de déontologie des forces de l’ordre. Ils portent atteinte à la dignité des personnes présentes lors de la manifestation (et pourraient, pour certains, revêtir une qualification pénale).

5. Le flou persistant sur les modalités d’accès aux soins des blessé·e·s

Les informations révélées par Libération et Mediapart ne lèvent pas le flou sur les entraves observées dans la prise en charge médicale des personnes ayant besoin de soin. Pour rappel, dès le 25 mars 2023, le collectif Les Soulèvements de la Terre a recensé 200 blessé·e·s.

Si une zone d’exclusion avait bien été mise en place par les pouvoirs publics, elle empêchait théoriquement le SMUR d’intervenir à proximité de la manifestation, et subordonnait l’intervention du SDIS dans la zone à une escorte policière.

Cependant, le périmètre de cette zone d’exclusion n’a pas été communiquée aux organisateur·ice·s de la manifestation et reste, à ce jour, inconnu.

Dans notre rapport, nous avions documenté qu’une ambulance du SMUR s’est avancée jusqu’à Serge D. à partir de 15h05 pour le prendre en charge, mais qu’au même moment, et sur la même route, un véhicule du SDIS, escorté par deux motocyclistes de la gendarmerie, était à l’arrêt à 1km de la zone de manifestation.

Les pompiers ont confirmé à notre équipe d’observation à 15h19 qu’ils ne pouvaient pas dépasser le barrage de gendarmes à 1 km sur la route en direction de Bonneuil. Jusqu’à ce qu’un officier de gendarmerie demande la levée du blocage depuis l’endroit où Serge D. était pris en charge par le SMUR5 (qui, selon l’article, a outrepassé le protocole pour porter secours au blessé).

De manière générale, aucun argument suffisant n’est invoqué par l’IGGN pour justifier les retards de prise en charge :

- La désorganisation invoquée, qu’elle soit volontaire ou non, reste imputable aux pouvoirs publics, qui auraient dû mieux anticiper les risques. Cet argument ne peut leur permettre de se dédouaner de toute responsabilité alors que la protection de la vie humaine doit primer sur toute autre considération, zone d’exclusion ou pas. En effet, même en temps de guerre, les États ont l’obligation de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher, recueillir les blessé·e·s, leur assurer les soins appropriés et doivent faciliter l’exercice des secours et aucunement les entraver6.

- Aucun élément n’est apporté pour justifier que le SDIS n’ait pas été escorté pour prendre en charge les blessé·e·s dès 14h08, alors que la situation était totalement calme, ce qui est d’ailleurs confirmé par les images des caméras piétons des gendarmes.

- Les difficultés invoquées pour géolocaliser les blessé·e·s alors que de nombreuses personnes se trouvaient à leur côté, et qu’un hélicoptère survolait la zone en permanence (qui restait suffisamment réduite pour permettre une intervention rapide, et en particulier à la fin des heurts, à partir de 14h08), ne convainc absolument pas.

- Le doute persiste sur ce qu’aurait été l’état des blessé·e·s s’il n’y avait eu aucune prise en charge par des bénévoles en attendant les secours. Quid, par exemple, des chances de survie de Serge D., en état d’urgence absolue, si une manifestante médecin urgentiste, n’avait pas été présente entre le moment de sa blessure à 13h45, et l’intervention des médecins de la gendarmerie à 14h56 puis de l’arrivée de l’ambulance à 15h05 ?

- L’enquête de l’IGGN conclut à l’absence de perte de chance des blessé·e·s, mais ne semble pas se prononcer sur l’impact des retards de secours sur les souffrances de personnes grièvement blessées, laissées sans prise en charge pendant plusieurs heures.

- Des inexactitudes dans la version communiquée par l’IGGN ne sont pas relevées dans l’article consacré de Mediapart7 : pour Serge D. notamment, nos observations établissent que l’ambulance quitte la zone de manifestation à 16h02 et non à 15h16, soit plus de deux heures après sa blessure. L’évacuation d’un gendarme par hélicoptère8 montre par ailleurs que cette organisation était possible.

- Enfin, le refus par certain·e·s manifestant·e·s d’être pris en charge par les secours doit être contextualisé. Il faut rappeler que lors de la manifestation de Sainte-Soline d’octobre 2022, les liens avérés entre les services de secours et les forces de l’ordre avaient conduit à l’identification et à des poursuites judiciaires de plusieurs personnes. Cette stratégie faisant prévaloir la répression judiciaire sur la santé des manifestant·e·s ne semble pas avoir été questionnée par l’enquête de l’IGGN.

Alors que l’usage de la force immodéré relevait d’une pratique volontaire des forces de l’ordre, avec de nombreux tirs ayant mis en danger de mort les manifestant·e·s, l’absence de velléité des pouvoirs publics à permettre aux manifestant·e·s de bénéficier de soins médicaux urgents et le maintien du blocage des secours alors que le risque vital était connu pour plusieurs personnes continuent d’interroger sur des cas d’entraves à la prise en charge des blessé·e·s.

6. Omissions et défaillances des versions officielles

En complément des nombreuses incohérences mises en lumière dans notre rapport entre les observations de terrains et les compte-rendus officiels, les articles établissent que de nombreux éléments des vidéos n’ont jamais été retranscrits dans les procès-verbaux communiqués au Procureur de la République dans le cadre de son enquête (étant précisé que 3 escadrons sur 15 n’ont tout simplement pas transmis leurs images).

En outre, plusieurs gendarmes ayant tenu des propos menaçants ou adoptant des comportements manifestement illégaux n’ont jamais été auditionnés et aucune enquête administrative n’a été lancée suite à ces vidéos.

Il est d’ailleurs à noter que la seule investigation interne menée par l’IGGN depuis cette manifestation concernait un agent de la garde républicaine, qui avait procédé à des tirs de LBD depuis un quad en mouvement (lors d’une manœuvre qui avait occasionné un gazage de personnes blessé·e·s, signalées par une chaîne humaine formée notamment par des élu·e·s en écharpe, donc très visibles). L’enquête avait conclu à une situation de légitime défense, soit une version des faits éloignée de la réalité, comme l’avait démontré notre rapport : l’agent en question n’était confronté à aucun risque justifiant les deux tirs, contrairement aux affirmations de l’IGGN9.

Le Ministre de l’intérieur avait préparé les esprits à la répression qui allait s’abattre sur les manifestant·e·s. Ces annonces ont-elles eu un effet sur le sentiment d’impunité dont ont fait preuve les gendarmes ?

Conclusion

Ces informations confirment que l’usage de la force par les forces de l’ordre à Sainte-Soline a été largement disproportionné et témoigne d’une volonté manifeste de blesser voire de tuer les manifestant·e·s, soulignée par la liesse constatée parmi les gendarmes dont le sentiment d’impunité ressort clairement de ces nouveaux éléments.

L’organisation des secours relève de la responsabilité de l’État qui doit mettre tout en œuvre pour permettre un accès effectif, cette responsabilité ne pouvant en aucun cas reposer sur les organisateur·ice·s ou les manifestant·e·s elle·ux-mêmes.

Ces révélations démontrent la nécessité d’une enquête indépendante sur la stratégie de maintien de l’ordre déployée ce jour-là, pour établir les responsabilités qui dépassent largement l’échelle individuelle.

Plus de 30 mois après la manifestation à Sainte Soline, les Observatoires des Pratiques Policières et des Libertés Publiques s’alarment que les conclusions de leur rapport, basées sur des travaux d’observation et confirmées par les informations rendues publiques par Libération et Médiapart, n’aient suscité aucune réaction de l’État, ni remise en cause de la doctrine du maintien de l’ordre.

Notes

- ↑ https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2023/07/Rapport-final-10.07.23_DEF.pdf

- ↑ https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/sainte-soline-rapports-des-operations-dordre-public-du-24-au-26

- ↑ Aline Daillère et Salomé Linglet, L’Ordre et la force : Enquête sur l’usage de la force par les représentants de la loi en France, ACAT, 2016, p. 48 et s.

- ↑ https://reporterre.net/Sainte-Soline-6-mois-plus-tard-Serge-blesse-par-une-grenade-loin-d-etre-remis, consulté le 6 novembre 2025

- ↑ Rapport des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières, SAINTE-SOLINE, 24-26 mars 2023, p.114

- ↑ Rapport des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières, SAINTE-SOLINE, 24-26 mars 2023, p.112

- ↑ « Malentendus » et « confusion » ont pesé sur l’intervention des secours à Sainte-Soline, Mediapart, publié et consulté le 6 novembre 2025

- ↑ https://x.com/Gendarmerie/status/1639675096888483842

- ↑ Rapport des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières, SAINTE-SOLINE, 24-26 mars 2023, p.141 à 150